工信部反詐專班再發提示,認清這類“真假銀行”App-今日快看

- 正觀新聞

- 2023-06-28 14:49:39

【資料圖】

【資料圖】

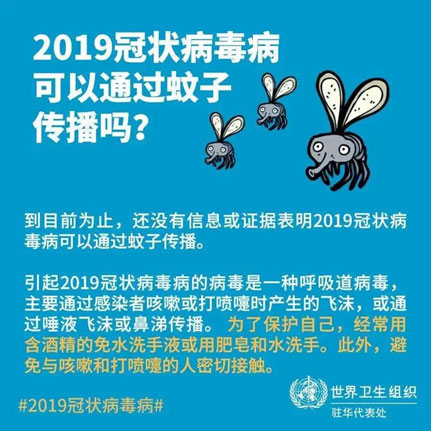

伴隨著網絡技術的快速發展和普及,網絡新型詐騙套路也花樣百出。針對一些涉詐類的仿冒銀行App詐騙,多地監管部門和警方時時進行反詐提醒。6月27日,工信部反詐專班微信公眾號公布了一批仿冒銀行類詐騙App,包括浦發銀行、匯豐銀行等手機銀行App均存在仿冒情況。

圖片來源:工信部反詐專班微信公眾號

據此前國家網信辦有關負責同志介紹,近年來,利用App進行詐騙已成為電信網絡詐騙案件的主要犯罪手段之一,約占整體案發量的六成。“網信中國”微信公眾號也曾披露過類似案例,四川省吳某某在網上看到了“農E貸”仿冒App的宣傳信息,因資金緊張便點擊下載,并填寫了信息申請貸款,但顯示放款失敗。所謂的在線客服與吳某某進行“溝通”,稱其賬戶信息不匹配,需先進行資金驗證。吳某某信以為真,便向指定賬戶轉賬3萬元,事后發現被騙。

另外,也有通過下載仿冒App貸款后被騙的情況發生,某股份制銀行理財經理稱,“一般仿冒App的受害者大多數都是有貸款需求的客戶,以該行為例,曾有不法分子根據該行一款個人消費貸產品偽造了叫‘E秒貸’的App,并通過一些短視頻軟件做所謂的推廣。仿冒App從形象logo 到功能、內容都與官方App很相似。有的客戶通過這個仿冒App申請了貸款,有了所謂的‘額度’,但實際上是申請了其他小貸公司的貸款。等貸款放到客戶儲蓄卡里后,仿冒App的客服會讓客戶將資金轉到‘安全賬戶’,而這個所謂的‘安全賬戶’其實是不法分子的賬戶”。

厚雪研究首席研究員于百程指出,仿冒銀行的借款App,通過套路借款人,騙取用戶的信息和錢財,已經涉嫌詐騙。騙子仿冒銀行App,更容易獲取借款人的信任。雖然此類騙局并不普遍,但是近幾年也時有發生,有的是提前收取費用,有的是提交認證金等,變換花樣騙取資金。仿冒的金融平臺危害較廣,不僅消費者財產和個人信息受騙,對于被仿冒的平臺也會造成負面影響,危害了正常的金融秩序。

盡管多地反詐中心、公安部門等多維度加強了相關整治措施,但仿冒銀行App仍屢禁不止。對此,易觀分析金融行業高級咨詢顧問蘇筱芮表示,仿冒銀行App屢禁不止,一方面是由于部分機構難以監測和發現,等到有消費者權益受損后才知道有此App;另一方面與“李鬼”App違法認定難、違法成本較低也脫不了干系。

仿冒銀行App存在難追蹤的問題,也給監管治理帶來一定難度。于百程指出,詐騙平臺利用技術手段,仿冒知名平臺,詐騙手段升級;另外,互聯網渠道很多,各家互聯網平臺對詐騙平臺的審核存在差異和漏洞,詐騙平臺也往往打一槍換一個地方。在治理上,需要監管方多部門聯手,利用技術手段進行監測,加大打擊處罰力度,完善投訴舉報制度;互聯網平臺方加強合作方審核力度,建立行業性金融平臺的合作審核標準,利用技術手段監測平臺上日常詐騙風險;正規的金融平臺也需要做好仿冒風險監測分析,及時跟監管方同步;消費者則要多了解金融投資知識,增強風險意識,選擇正規渠道的官方平臺,保護好個人賬戶等敏感信息。

從消費者角度來看,上述銀行理財經理提醒,仿冒的銀行App是不能從手機的官方應用商城下載的,往往是通過分享的鏈接或者二維碼才能下載,并且大部分手機都會有風險提示,消費者需要提高識別風險的能力。

蘇筱芮也建議,“應當認準銀行官方信息,從正規渠道下載App,如無法判別,可通過銀行微信公眾號、銀行客服電話、銀行線下網點服務人員等各種渠道聯系并核實信息,銀行也需要及時向消費者提示可能存在的仿冒風險,并加大對此類不法App的監測力度”。

統籌:劉書芝 編輯:李冬生標簽: